Latest Posts

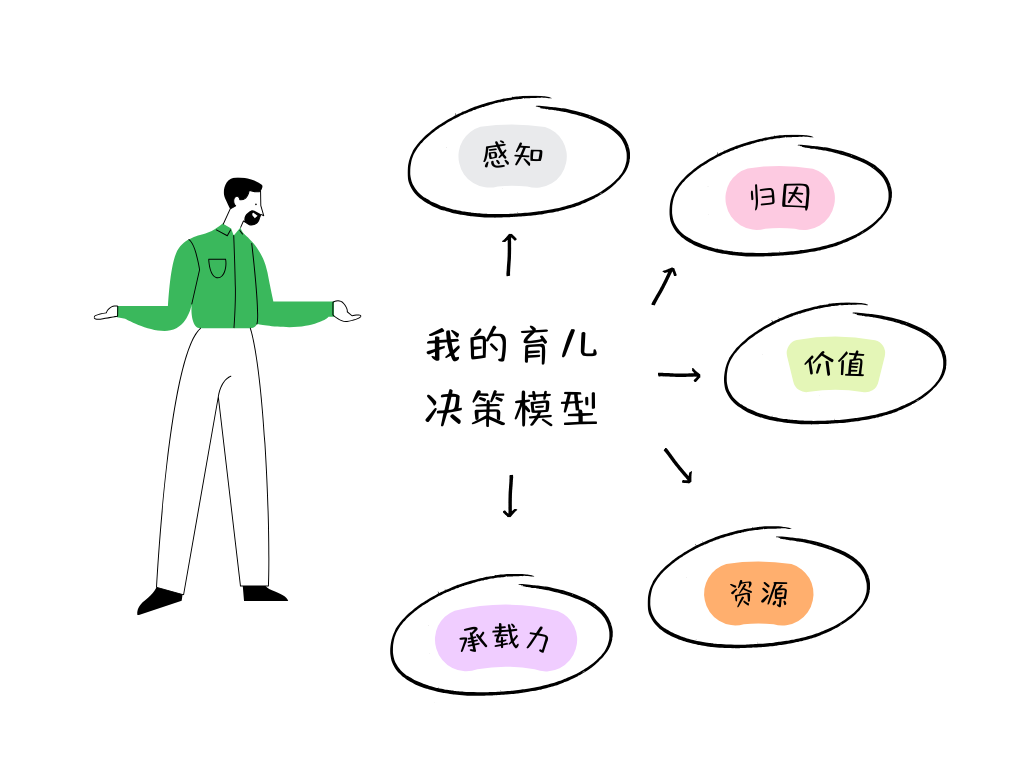

我是怎样做出育儿决策的 – 落地自组织养育的工具

之前有读者问我:“你的磁力片系统,具体怎么弄?”

我分享了,想到她孩子还小,又赶紧加上一句“最好一年级后再开始”。

我害怕——怕我的具体做法,被当成“你这样做就好了”的模板,更何况我还在不断的迭代…

但我内心其实很希望更多家庭,能尝试「自组织养育」。

这是我反复思考后,觉得对孩子好、也适合这个时代的方式。

直到最近,我想通了一件事:

真正值得分享的,从来不是做法,而是——我如何做选择。

如果你也常困惑:

怎么养?怎么选?抓什么?放什么?

也许我的思考方式,比我的具体操作,更有用。

下面是三个真实的决策案例。每个案例后,我会试着提炼我当时在想什么。

案例一:拼写焦虑,到底抓不抓?

案例二:钢琴练多久?老师说要30分钟

案例三:她想去跳舞班,我为什么不立刻答应?

在Legoland累到虚脱之后,我看清了自己作为母亲的位置

希望孩子今后对自己内在的声音是怎样的?就给出怎样的反馈

很多人以为,反馈是为了纠正行为。但我慢慢意识到:反馈真正塑造的, 不是孩子此刻的表现, 而是他未来一生对自己说话的方式。孩子终有一天,会把父母的声音, 内化成自己的内在语言。当他失败时, 脑海里响起的, 是“我不行”“我真没用”, 还是“我再试一次”?当他迷茫时, 是“算了,放弃吧”, 还是“我可以慢慢来”?当他犯错时, 是自我攻击, 还是自我修复?这,取决于我今天给他的反馈。所以,他律从来不是目的。 真正的目的,是自律。而自律的本质, 不是压抑, 而是内在有一个温柔而坚定的声音。孩子未来对自己说话的方式, 正是我现在对她说话的方式。

养育中的“高质量输入”,输入什么?

养育不止于提供营养。我发现了两种更重要的“营养”:一是全情投入、可化解冲突的“宝石时刻”;二是通过共同故事赋予孩子的、能破解现实难题的“叙事算法”。它们共同构成孩子心智的“暗物质”。

放手不是不管:家庭结构如何支撑孩子的自我成长?

一放就散?自组织育儿不是“不管”,而是“管”环境

为什么有些孩子四岁起飞,有些却要到六岁多?

绘制新年的心愿地图

又到一年伊始,许多人开始郑重写下新年目标,却又在年复一年的循环中,看着它们渐渐褪色。

直到前些天,我参加年底聚会,打开去年在读书会封存、早已被我遗忘的2025年新年目标,惊讶地发现上面写下的心愿,竟在不知不觉中都实现了。它们没有带来挣扎感,反而像生命力自然的流露,在未被时时记挂的状态下悄然生长。

这份惊讶促使我回顾:我是如何写下它们的?在记录2026年Resolution的过程中,我发现自己正在使用一个清晰的视角——它不再是“我应该做什么”,而是“我的生命力此刻被困在了哪里?它最渴望流向哪里?”

这个视角,并非我事前的构想,而是在整理与输出的反思中,逐渐浮现的语言。

过去几年,我的生命力被困在一个关于“爱”的庞大思辨中。于是,阅读与思考自然成了主线,支撑我度过那段向内探寻的时光。当感到沉淀足够时,“尝试输出”便成为2025年那个自然而然的决定。

寒假游 – 中美洲Costa Rica

从“安全容器”到“精神盟友”:一个以生命力为核心的养育进化模型

孩子的运动课门口,我看到一位母亲压低声音,但语气里仍带着怒火:“来都来了,必须进去!我钱都交了!”她的孩子眼泪鼻涕糊成一团,用力抵抗,似乎在说:“不!”

我看着这幕,心里一阵酸楚——我们这一代父母,比任何一代都更愿意为孩子付出,却也更容易焦虑和迷茫。我们疯狂付出,却常常感到徒劳;希望孩子“好”,却越来越不确定什么才算真正的“好”。

近几年大量的阅读、实践与反思让我越来越清晰地看到:真正的爱,是尊重生命的自我发展规律。

孩子不是任我们雕刻的材料,而是一个拥有自己节奏、结构和内在驱动力的自组织系统。因此,父母也必须随之成长,不断进化自己的角色。

今天,我想分享一个非常实用的框架——孩子从依赖走向独立,父母的角色也会进行五次进化。

理解这个模型,你会减少盲目焦虑,不再用“全力以赴”换来“事倍功半”,而是在每个阶段做真正该做的事。

五大阶段模型(依恋→独立 的演进规律):

整体比例只是趋势,不是精准数字。它用于提醒父母:孩子需要的依赖与独立比例,会不断变化。

核心原则:关注孩子生命力的变化——什么时候保护、什么时候支持、什么时候放手。

具有生命力的成长是怎样的?

从物理学与生物学来看,人类本身就是“涌现”的产物,而不是被精密规划出来的机器。

这一篇,我想把这个思路往人生与育儿延伸:

一个人,无论是成人还是孩子,本质上都是一个“自组织系统”。

我们不是被设计出来的,而是靠着内外压力、内在驱动力与生活体验不断重组自己。

我自己的经历,就是一个典型的例子。

01 当“系统崩溃”时,才知道什么在重组你:我的重生经历

曾经,我有蒸蒸日上的事业、清晰的社会身份,熟悉的社交圈。

后来,家庭发生变故,为了陪伴家人,我跟着先生去了日本。语言不通,无法工作,社会身份突然全部归零。

我经历了完整的identity loss 身份丧失。

那段时间,我每天睡 11 个小时还是不想起床,对自己说不上讨厌,但只觉得—— “我什么都不是了。”

最痛苦的不是失去成就感,而是:我弄丢了自己的人生“使用说明书”。 当外界的所有标签被撕去,我竟回答不出那个最简单的问题:我喜欢干什么?