那天从乐高乐园出来,我感觉整个人被抽空了。

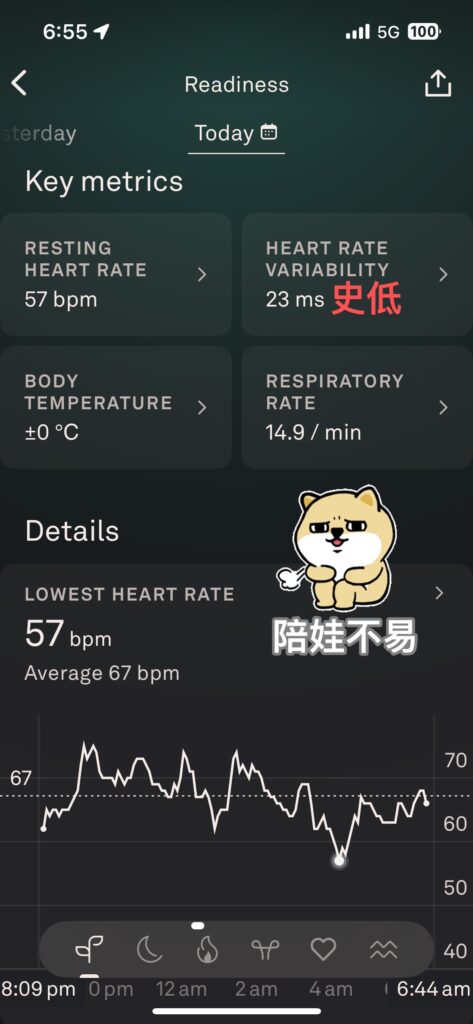

不是普通的累,是那种从骨头缝里往外渗的疲惫。当晚我的手表显示HRV降到23——正常平均值是35。我躺在床上,连说话的力气都没有,脑子里却在转:

我为什么要这么累?

这不是第一次了。两次迪士尼、一次乐高乐园、一次欢乐谷,每一次我都清楚地知道自己会“掉血”。我这样的人,对吵闹的地方天生敏感——那些尖叫、音乐、人声混在一起,每一分贝都在我身体里放大。我早就知道游乐园是我的雷区。

可我还是选择来了。为什么?

我反思,这在于我的价值排序:孩子的意义感 > 我的舒适度。

但紧接着另一个问题冒了出来:为什么现在孩子的意义感需要我去设计?

这个问题让我想了好几天。直到我试着把目光从当下挪开,看看过去,看看别处。

一、意义感曾经是不需要设计的

我妈妈生长的年代,教室的黑板一边挂着一只草鞋,一边挂着一只皮鞋。老师说:“努力读书,就是为了不面朝黄土背朝天,能穿上皮鞋体面地生活。”

那个时代,意义感是清晰的。你抬头就能看见目标——从草鞋到皮鞋,从农村到城市,从体力劳动到坐办公室。努力的意义就在眼前,不需要家长设计。

我自己成长的年代,皮鞋已经不算什么了。但社会高速发展,好的学校对应好的工作,好的工作对应更好的生活。父母可以告诉孩子:“好好读书,考上好大学,找个好工作。”这话是可信的。路径清晰,回报可期,意义感来自那条向上的通道。

在美国,我和不同年纪的人聊天,也有相似的感受。

老一辈人说起他们的童年,还会提到打井水的日子。但他们亲眼看着自来水、电灯、洗衣机、电视、电脑、互联网一样一样来到生活。那种“生活越变越好”的期待,是刻在骨子里的。那时候,一个人工作就能养活全家,孩子可以安心长大,未来是确定的、向上的。

可如果我外婆看到我今天的“设计”——每天打卡、贴花藤、100天换一次Legoland——她会觉得多怪异?

在她眼里,意义感是生活本身给的,不需要设计。饿过的人自然知道粮食珍贵,苦过的人自然知道努力的意义。

但现在呢?

二、用一个简单的模型来理解

为什么到我这里,育儿变成了这么多“设计”?

后来我发现,这不是个人选择,而是时代结构。

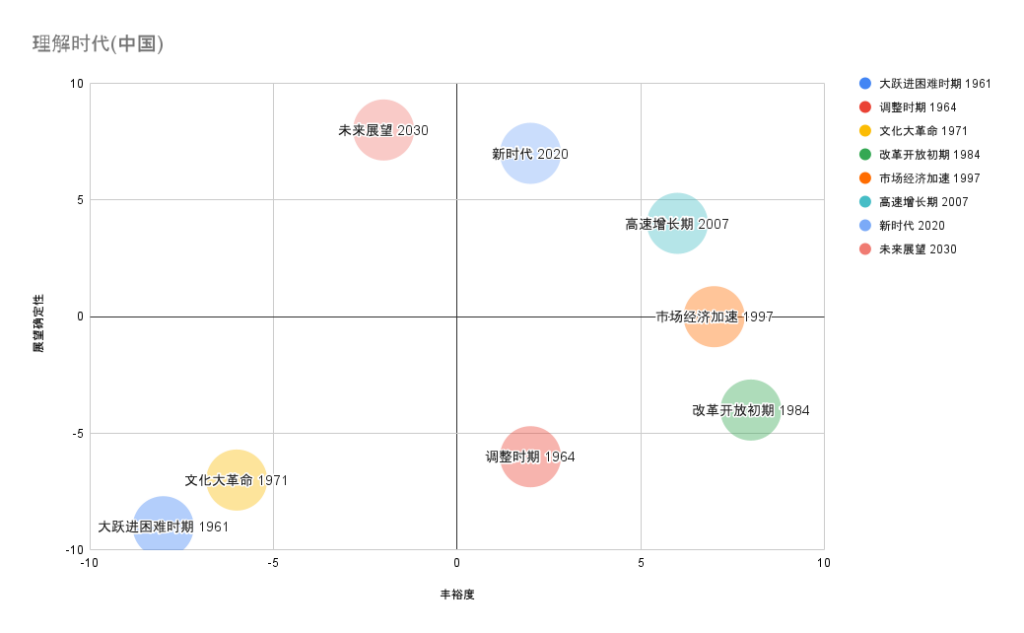

我用一个很简单的坐标系来理解:

- 横轴是展望确定性——未来是否可预期、方向是否清晰、社会预期向上还是向下

- 纵轴是丰裕度——物质生活水平、生存是否无忧

用这个坐标来看中国:

改革开放初期,丰裕度很低(刚解决温饱),但确定性在上升(改革方向明确)。人们相信“努力就有回报”,未来是向上的。

高速增长期(2000-2010年代),丰裕度快速提高,确定性达到高峰。社会像一台精密的电梯,只要你进去,就能上升。父母告诉孩子“好好读书,考上好大学,找个好工作”——这话是可信的。

当下(2020年代),丰裕度极高——物质丰富,外卖到家,恒温室内,动动手指什么都能送到面前。但确定性开始下降:经济增速放缓,国际环境复杂,技术冲击频繁。没人能打包票说“你走这条路一定能到那里”。

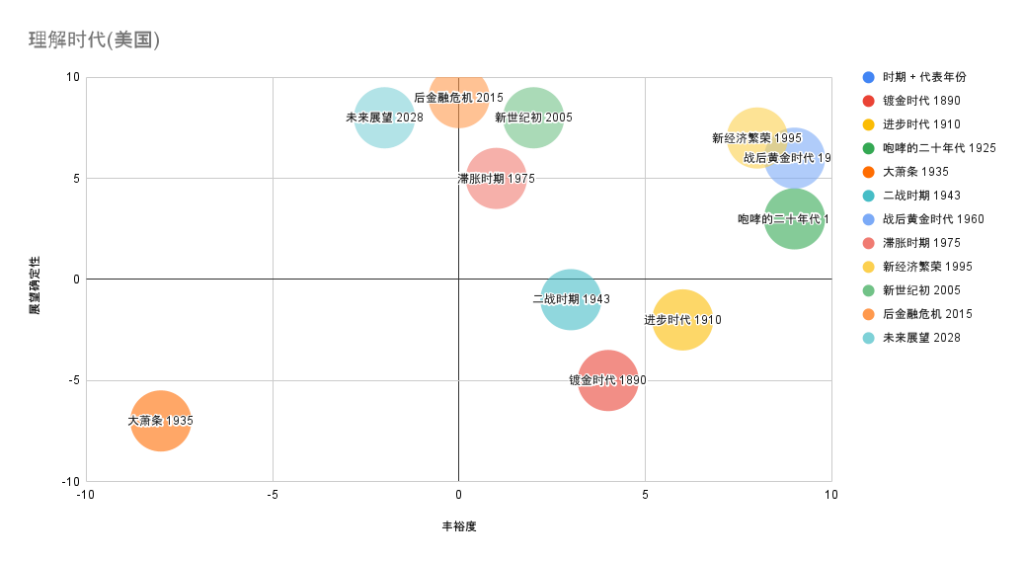

再看美国:

战后黄金三十年(1950-1970年代),丰裕度与确定性双高。一个中产家庭,父亲一份工作就能养活全家,孩子可以安心长大,未来是可以预期的。

新经济时代(1990-2000年代),丰裕度继续攀升,但确定性开始松动——全球化、技术变革让“铁饭碗”消失。

当下,丰裕度依然高(物质极大丰富),但确定性降到低点——社会分化、政治极化、AI冲击,没人知道明天会怎样。

两个国家的轨迹不同,但终点相似:我们正首次进入一个高丰裕、但低确定性的时代。

三、当意义不再自动生成

在这样的时代,每个人都要回答一个过去不需要回答的问题:

我为什么要努力?

生活不再自动给出答案。

这不只是孩子的问题。

也是我的问题。

我也需要希望,需要知道坚持的意义在哪里。

四、所以我设计

第一,我设计生理底线。因为丰裕度高,舒适成了默认选项。

不出屋子就有恒温,动动手指外卖到家。这些便利不是为了让我们多刷手机、多瘫沙发,但它们客观上让“动起来”变成了一件需要刻意去做的事。

所以我设计每天户外与阅读、20分钟运动、10分钟练字、几分钟钢琴。门槛低到不可能失败,但坚持下来就能守住底线。不是为了让她成为运动员或钢琴家,只是为了让她在舒适的时代,依然有一个健康的身体,可调节情绪的渠道。

第二,我设计可迁移能力的练习。因为展望确定性低,未来需要适应。

我不知道20年后什么技能还有用,什么行业还在。但我知道,无论世界怎么变,一个人如果能阅读、能思考、能表达、能和人协作,她就能自己找到路。

所以阅读、逻辑、沟通——这些不是知识,是工具。有了这些工具,她可以在任何陌生的地方重新开始。

第三,我设计“努力有意义”的体验。因为意义感不再是生活自动给的。

每天贴一朵花,花藤往上长,她看得见自己的成长。100天完成,心愿兑现——不是奖励,是“你的努力被看见”。她在体验:我坚持了,我做到了,我的选择,我的坚持有意义。

我也在体验同样的事。当我明知会掉血想放弃时,当我面对一地鸡毛时,我也在对自己说:坚持一下,这有意义。

五、Legoland那天的一地鸡毛,我们俩都学到了什么

我们从开门玩到关门,孩子尽兴了,我也耗尽最后一点能量。

走出乐园,她们还要在门口每个字母上拍照。一个一个字母跑过去,摆姿势,等妈妈按快门。我看着长长的字母序列,心里那根弦越绷越紧。

我停下来,说:“妈妈很累了。你们今天玩尽兴了,接下来的时间,要归大人了。我们快回车上去吧”

她点点头。拍照就此结束。

开车去吃饭,点的拉面上来了,她突然说要喝水。我们不点饮料,因为不健康,所以我需要去车上拿放着她的水杯。

我说:“可以让妈妈先吃两口吗?我真的太需要能量了。”

她看了看我,说:“好的。”

然后她就坐在那里,看着我吃。

等我慢下来,才问:“现在可以了吗?”

我愣住了。

因为她平时等不了。

这一次,她等了。

不是技巧。

是信任。

那一天,我做了两件事:

- 我兑现了承诺:带她来。

- 我诚实表达了边界:我需要恢复。

她知道:

妈妈的话可信。

妈妈的需要真实。

所以,她愿意等。

那一碗拉面,她看着我吃的几分钟,比Legoland的任何一分钟都让我觉得,这一天的累没有白费。

因为她学到了:妈妈会坚持兑现承诺,妈妈也会诚实地表达需要。而我学到了:我可以同时做到这两件事,爱孩子也爱自己,它们不矛盾。

六、母亲在家庭的位置

那天从Legoland回来,我累到虚脱,但心里清楚了一件事:

我不是牺牲型母亲。

也不是控制型母亲。

我不燃烧自己。

也不规划她的人生。

我是一个场域设计师。

在这个丰裕得让人容易迷失、不确定得让人焦虑的时代,我用自己的觉察和坚持,为自己和孩子创造了一个小小的、健康的初始环境。

在这里,生理底线有人守护——因为舒适不会自动带来健康。

在这里,适应能力有人练习——因为未来需要自己找路。

在这里,努力的意义有人看见——因为意义不再是生活自动给的。

在这样的环境里,孩子会自组织成长。

慢慢地,这个场域会内化成她自己的节奏、标准、根系。

到那时,她不再需要我的设计。

她自己就是自己的设计师。

而我,也会在那个过程里,慢慢成为我自己的设计师。

我们会一起走进那个无法预知的未来,带着各自长出来的东西——健康的身体,适应的能力,以及“我的努力有意义”的信念。

那才是设计的意义。